Matar a Jesús, al Zarco, a Rosario, al Animal…

Oswaldo Osorio

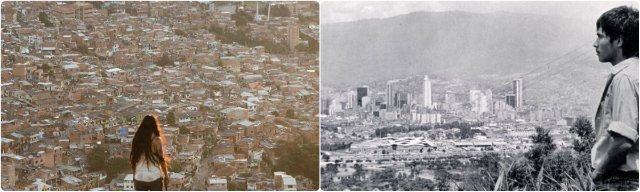

En el cine de Medellín siempre ha estado presente la violencia. Incluso en la inocencia y prosperidad de los años veinte, la película que inaugura esta cinematografía local, Bajo el cielo antioqueño (Gonzalo Acevedo, 1925), tiene un asesinato como parte esencial de la trama. Y después de Rodrigo D (Víctor Gaviria, 1990), la violencia ha sido el centro de prácticamente todas las producciones paisas, por lo que es el elemento que más define su cine, como también el aspecto que mejor ha posibilitado obras reflexivas y comprometidas con entender y explicar esta ciudad.

Y no es que entre una y otra película se hayan realizado muchas. Se alcanzan a contar con los dedos de una mano, todas ellas tan cándidas, bucólicas y rústicas como las de Enoc Roldán, las cuales comprenden tres de esos cinco dedos. Es por eso que, salvo por Los colores de la montaña (Carlos César Arbeláez, 2011) y Pasos de héroe (Henry Rincón, 2016), es la llamada tercera violencia de la que se ha ocupado el cine de Medellín, esto es, la violencia del narcotráfico y sus nefastos coletazos del sicariato y la delincuencia, es decir, se trata de una violencia eminentemente urbana.

Y es que Medellín sigue siendo una provincia cinematográfica. Apenas unas quince películas –largos de ficción- se han realizado después de Rodrigo D. Porque ese significativo aumento de la producción que ha habido en el país después de la Ley de cine (2003), todavía no se ha reflejado proporcionalmente en esta ciudad. Aun así, el tema que ronda en las historias y personajes de este cine es el mismo, sin que necesariamente sea reiterativo o lleno de lugares comunes en sus puntos de vista y tratamientos.

Lo que sí es cierto, es que son todas películas entregadas a lidiar con la violencia, pero lo hacen de distinta manera. La tendencia que está en la base de todo es el “yo te tumbo, tú me tumbas”, parafraseando el célebre documental que daba cuenta de la violenta vida sin futuro de los actores de la ópera prima de Gaviria. Esto sucede en casi todos los títulos, donde la supervivencia o las retaliaciones en un mundo marginal, delincuencial o de violencia hacen parte de la cotidianidad de los personajes y su entorno.

Por eso son recurrentes las historias de venganza, como en La virgen de los sicarios (Barbet Schroeder, 1999), Rosario tijeras (Emilio Maillé, 2005), En coma (Juan David Restrepo, 2011) o Matar a Jesús (Laura Mora, 2018). Pero la diferencia con las tramas de venganza del cine de género o de otras latitudes, es que esa Ley del talión no se aplica aquí simplemente con el usual y reductivo esquema de “voy lo mato y vuelvo”. La mayoría de estas películas tienen la venganza solo como una de las tantas prácticas de un complejo contexto social, y como una excusa argumental para abordar otros problemas de la ciudad y las características o dilemas morales y éticos de los personajes.

Existen otros puntos de vista y tratamientos, como cuando la violencia en el relato es para soportarla o eludirla y cuando es para aceptarla como víctima. En el primer caso, están películas como La vendedora de rosas (Gaviria, 1998), Apocalispsur (Javier Mejía, 2006), Los colores de la montaña y La mujer del animal (Gaviria, 2017). En ellas el relato está centrado en las víctimas, las cuales pocos recursos o posibilidades tienen para resistir los distintos tipos de violencia. A lo sumo, algunos pueden optar por el destierro o el desplazamiento.

En el segundo caso, la violencia que es aceptada por las víctimas, se encuentra en Sumas y restas (Gaviria, 2005), Lo azul del cielo (Juan Uribe, 2013), Eso que llaman amor (Arbeláez, 2016) y Matar a Jesús. Aunque esa aceptación se manifiesta de distintas formas, ya como algo inevitable y momentáneo que se asume con impotencia, como un hecho irreparable que pertenece al pasado o como un mal social que debe ser entendido y no perpetuado con retaliaciones y rencores.

Con películas más recientes, como Los nadie (Juan Sebastián Mesa, 2016) y Matar a Jesús, el paradigma de la violencia en el cine de Medellín parecería estar transformándose. En el caso de la primera, hay un importante cambio generacional, pues sus realizadores son menores de treinta años. Es el único título en el que la violencia apenas si aparece como una subtrama que afecta, y muy hacia el final, solo a uno de sus varios personajes. Mientras que en la segunda, ese viraje del paradigma se da por la actitud que finalmente asume la protagonista ante la venganza y la violencia, las cuales termina negando o neutralizando su carga negativa, esto tal vez por su formación universitaria, o probablemente por el espíritu de posconflicto que ahora trata de asentarse en el país.

Incluso en la misma película de Laura Mora, esa distinta forma de ver la violencia pasa por mostrar de una manera diferente al violento, quien aquí aparece más como una víctima de las circunstancias históricas y sociales de una ciudad golpeada y condicionada por la violencia y la marginalidad. De hecho, se trata de un personaje más atractivo que la misma protagonista, pues el relato conduce al espectador, en su identificación con Jesús, del desprecio a la compasión, y en medio de ese proceso consigue acercarse y comprender su ingenuidad, sufrimiento y condición de marginal. Por otro lado, sorprende dolorosamente su parecido con algunos personajes de Rodrigo D y su entorno. Es como si unas partes de la ciudad no hubieran cambiado en más de tres décadas.

En lo que coinciden todas estas películas también –salvo Rosario tijeras, más preocupada por la glamurización propia de la televisión- es en el realismo como imperativo estético para contar estas historias y personajes de la violencia. Y con ese realismo, la autenticidad de los actores naturales, con toda su carga de violencia al saber que muchos de ellos se interpretaban a sí mismos. Todo esto se complementa con la ciudad misma como protagonista (como paisaje, tema y circunstancia) y con el lenguaje, una jerga callejera repleta de palabras y énfasis definidos por la hostilidad y el desprecio hacia el otro.

Y no es que la violencia sea una obsesión de quienes hacen cine en esta ciudad, sino que más bien es una necesidad, pues los cineastas hablan de los dramas intensos del mundo que los rodea, y al parecer el drama de la violencia sigue siendo el más dominante en esta realidad. Eso también evidencia la vocación autoral que hay en estos directores, quienes se han decidido más por ser críticos y reflexivos con el tema y sus personajes. Solo En coma, con las secuencias de acción y el tono de thriller, y Lo azul del cielo, con el melodrama, han apostado por esquemas más comerciales, sin serlo del todo. Por eso en la violencia del cine de Medellín no hay apología ni afán de sacarle partido en la taquilla, es más un compromiso de estos creadores con un mal de la ciudad, una endemia que buscan entender con su arte y enfrentar al espectador para que la conozca y tal vez pueda enfrentarla mejor.

Publicado en marzo de 2018 en el periódico Universo Centro No. 95 de Medellín.